L’infertilité touche environ 10 à 15 % des couples dans le monde. Si elle est souvent associée à des troubles féminins, il faut savoir que dans près de la moitié des cas, l’homme est également concerné. Grâce aux progrès de la médecine reproductive, de nombreuses solutions existent aujourd’hui pour aider les couples à concevoir. Parmi elles, l’ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) s’est imposée comme une technique de pointe dans le traitement de l’infertilité masculine. Mise au point dans les années 1990, cette méthode a révolutionné la procréation médicalement assistée (PMA) et continue de redonner espoir à des milliers de familles chaque année.

Qu’est-ce que l’ICSI ?

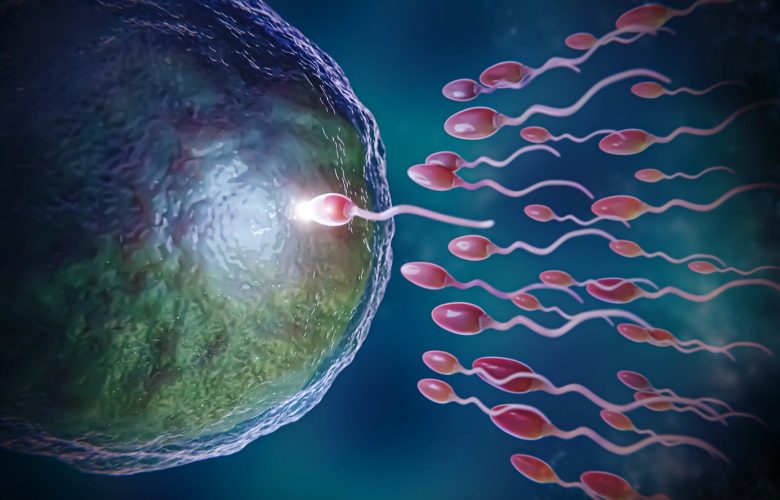

L’ICSI, ou injection intracytoplasmique de spermatozoïde, est une technique de fécondation in vitro (FIV) spécialisée. Elle consiste à injecter un seul spermatozoïde directement dans le cytoplasme d’un ovocyte, à l’aide d’un microscope et d’une micropipette.

Contrairement à la FIV classique, où les spermatozoïdes sont simplement mis en contact avec l’ovule dans un milieu de culture, l’ICSI permet de contourner des anomalies sévères du sperme, comme une faible concentration, une mobilité réduite ou des anomalies morphologiques.

Indications de l’ICSI

L’ICSI est principalement utilisée dans les cas d’infertilité masculine sévère, notamment :

- Oligospermie : nombre de spermatozoïdes très faible.

- Asthénospermie : spermatozoïdes peu ou pas mobiles.

- Tératospermie : anomalies morphologiques importantes.

- Azoospermie : absence totale de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. Dans certains cas, des spermatozoïdes peuvent être extraits directement des testicules (ponction testiculaire).

- Présence d’anticorps anti-spermatozoïdes, empêchant leur mobilité ou leur interaction avec l’ovocyte.

- Échecs répétés de FIV classique.

- Techniques de conservation de la fertilité (cancer, vasectomie, etc.).

Elle peut aussi être proposée dans certains cas d’infertilité inexpliquée, où aucun facteur clair n’est identifié.

Déroulement de la procédure ICSI

La procédure suit les étapes d’une FIV classique, avec une phase spécifique pour l’injection du spermatozoïde.

1. Stimulation ovarienne

La femme reçoit un traitement hormonal pour stimuler les ovaires et favoriser le développement de plusieurs follicules contenant des ovocytes. Ce traitement dure généralement 10 à 12 jours.

2. Ponction ovocytaire

Lorsque les follicules sont matures, une ponction est réalisée sous anesthésie légère, guidée par échographie transvaginale. Les ovocytes sont ensuite isolés en laboratoire.

3. Recueil des spermatozoïdes

Les spermatozoïdes sont obtenus soit par éjaculation, soit par une méthode chirurgicale (ponction testiculaire ou épididymaire) si nécessaire. Ils sont ensuite préparés pour sélectionner les plus viables.

4. Injection intracytoplasmique

Un seul spermatozoïde est immobilisé, puis injecté directement dans chaque ovocyte mature à l’aide d’un microinjecteur. Ce geste délicat est effectué par un biologiste hautement qualifié.

5. Culture embryonnaire

Les ovocytes injectés sont placés en incubateur et surveillés pendant plusieurs jours pour suivre la fécondation et le développement embryonnaire.

6. Transfert embryonnaire

Un ou deux embryons sont transférés dans l’utérus de la femme 3 à 5 jours après l’injection. Les embryons restants de bonne qualité peuvent être congelés pour une tentative future.

7. Test de grossesse

Environ deux semaines après le transfert, une prise de sang permet de confirmer une éventuelle grossesse.

Taux de réussite de l’ICSI

Les taux de réussite de l’ICSI sont similaires à ceux de la FIV classique, soit 25 à 40 % de grossesses par cycle selon l’âge de la femme et la qualité des embryons. Toutefois, l’ICSI permet une fécondation efficace même avec un nombre très limité de spermatozoïdes, ce qui la rend incontournable dans certains cas.

Les taux de fécondation par ovocyte injecté varient généralement entre 60 et 80 %.

Avantages de l’ICSI

- Permet de contourner les troubles sévères du sperme.

- Indiquée même avec très peu de spermatozoïdes.

- Peut être utilisée avec du sperme congelé ou obtenu par ponction testiculaire.

- Solution efficace après plusieurs échecs de FIV classique.

- Peut être combinée à des tests génétiques préimplantatoires.

Risques et limites

Bien que l’ICSI soit généralement bien tolérée, certains aspects doivent être pris en compte :

1. Risques médicaux

- Hyperstimulation ovarienne chez la femme.

- Grossesses multiples si plusieurs embryons sont transférés.

- Risques obstétricaux associés à la PMA (prématurité, faible poids de naissance).

2. Risques génétiques

En cas de problèmes de spermatogenèse sévère, une anomalie génétique sous-jacente peut être transmise. Un counseling génétique est parfois recommandé, surtout si les spermatozoïdes sont obtenus par chirurgie.

3. Échecs de fécondation

Dans certains cas rares, même avec l’ICSI, la fécondation peut ne pas se produire. D’autres options peuvent alors être envisagées, comme le don de sperme.

ICSI et éthique

La technique de l’ICSI soulève aussi des questions éthiques. Le fait de choisir et d’injecter un spermatozoïde unique peut interférer avec la sélection naturelle. Par ailleurs, certains s’interrogent sur le risque de transmettre une infertilité masculine à l’enfant. Des études à long terme sont encore en cours, mais jusqu’à présent, les enfants nés par ICSI présentent un développement globalement normal.

Alternatives à l’ICSI

Lorsque l’ICSI n’est pas envisageable ou a échoué, d’autres options peuvent être proposées :

- FIV classique, si la qualité du sperme le permet.

- Insémination intra-utérine (IIU), dans des cas d’infertilité modérée.

- Don de sperme, si aucune production spermatique n’est possible.

- Adoption ou accueil d’embryon dans certaines situations.